她指着窗外那棵压满雪的老梧桐树,所问非所答道:“你说那棵树长出叶子的时候,我还在不在这里呢?”。 我的嘴巴张成了○形,一头雾水……。 (一) 刚上初中那会儿,正值“四人帮”倒台,学校西边的墙上挂满了批判漫画,什么流氓、文痞、狗头军师、白骨精等,让人看着就倒胃口。但有一幅“白骨精”穿裙子的漫画,却招得一群男女叽叽喳喳,虽然那张脸儿依旧勾画的丑陋,可周身绯红色的连衣裙,却是那个年月儿难得一见的美好。 巧的是那天,我班新来了个女同学,除了几句蹩脚的 普通话搞笑外,让人惊诧的是她身上的那条红裙子,简直就是从那张漫画上扒下来一样。老师介绍说:“她是上海来的新同学,姓白……”全班同学们哄堂大笑,那女孩却莫名其妙。 她扎了两条齐腰长的辫子,脸白白净净,虽然鼻尖上有几粒隐约可见的雀斑,但总比漫画上的白骨精好看多了。可是不管你有多好看,还得按我们的班规来,就这样她在我班同学间,荣幸的多了个新名子“白骨精”。多年以后,我已记不起她真实的姓氏名谁,只知道曾经有个漂亮的女孩叫“白骨精”。( 文章阅读网:www.sanwen.net ) (二) 其实,白骨精不是个活泼的人,因为她略带上海口音的普通话总是惹人发笑,所以她小心翼翼的尽量不说话,必须说出来的,比如老师提问、朗读课文等,她便像做错了事的孩子,低眉顺眼的吟出个蚊子声了事。 她就坐在我的前座,两条辫子总是扎得整整齐齐的在我眼前晃悠,所以它成了我上课时,偶尔走神的一道靓丽风景。虽然那辫子让人愉悦,但也有惹人烦恼的时候,比如那辫子会时不时的越界到我的课桌上,挡住我努力学习时的课本,甚至甩到我的脸上吓人一跳。 心情好时我会悄悄捏起他的辨子稍来善意提醒,她便摇头晃脑的让辫子回归原位;心情不好时我会愤怒的将它扔回去,这时会你看到她的眼睛含冤带屈。有一次,那辫子又甩过了界,正赶上我刚刚挨了老师的批,所以盛怒之下,便悄悄的把那辫子缠绕到她的椅背上,还狠狠地打了个结。记得那堂课是语文,老师便是那个50多岁的王先生,他平时上课不喜欢提问,总是一个人嘟嘟囔囔到铃声响起,今天却是抽了羊角风,当他漫不经心的叫起“白骨精”时,听到的却是“啊”的一声,再看那白骨精早已跌落在地上了。 当然,这代价便是我在教室外面罚站一堂课。下课时,我瞥见白骨精还趴在课桌上抽泣,便良心发现的想去安慰,结果手背被她咬出了五个清晰的牙印儿。 (三) 白骨精是个学霸,每每考试总是班级前茅,而我虽然算不得学渣,但和她比却差着辈儿,所以考试时,她的“照顾”便是我的希望。那年月儿,男女同学是不讲话的,但我们彼此总会心有灵犀。考试时,她会把答完的卷子放到右手边,悄悄挪条缝儿让我偷瞄,或者把演算纸变戏法似的塞到我的课桌上。 自从那次“辫子事件”后,我们的关系变的疏远了许多,偶尔的目光相对,也都是怒目而视,不留半点温情。恰巧,那年学校的期中测试就在我们这种情况下,姗姗而来。 没有了她的支持,我似乎很担心。考试时,她把做完的卷子依旧放到右手边,却故意倒扣着,那个演算纸再没有出现在我的课桌上。其实,语文、数学、理化和史地等科目,我是可以应付的,让我头疼的是英语这门儿。那年,英语课经十年文革刚刚纳入初中课程,确是让许多人不适应,但对白骨精来说,却是像吃块巧克力那样顺溜。后来知道,她妈妈是个英文翻译。 英语考试前,我故意问她借支铅笔,以示我的讨好,她迟疑了下,眼睛里虽有埋怨,却似乎没了愤怒,她默默的削好笔尖递给我。那天的考试真是跌宕起伏,监考的贾老师是个老姑娘,四十几岁仍孑然一身,所以她的尖酸刻薄是全校闻名的。她似乎发现了我俩的猫腻,提早收了白骨精的卷子,撵着她出去,而就在站起来那瞬间,她却变戏法般把一张纸条塞到了我课桌的卷子下面,然后春风得意的走向教室的门,那背影优雅而高贵。 (四) 北方的冬天很冷,学校体育课便成了滑冰课,滑冰场是学校足球场改造的。上课时,老师把冰鞋堆到冰面上,然后同学们各取所需的套在脚上。白骨精是上海人,当然没经历过这个,每次都是被老师赶着去冰面,然后便见她踉踉跄跄、跟头把式的搞笑。对于可以欺负的女孩,调皮的男生当然不肯放过,每每滑到她背后,便恶作剧般大喊:“别站着、快滑”,再看那白骨精,立刻应声倒下。 有一次,白骨精摔得重了些,当大伙儿七手八脚把她弄去校医那儿,她却茫然不知发生啥事。老师让我去买点水果,当我满头大汗跑回来,却见她一个人站在窗前发呆。 她告诉我同学们都上课去了,也撵着我去。我嘀咕 道:“校医说了,只是轻微脑震荡”。她却指着窗外那棵压满了雪的老梧桐树,所问非所答道:“你说那棵树长出叶子的时候,我还在不在这里呢”。 我的嘴巴张成了○形,一头雾水……。 她说:她爸妈都是知青,后来推荐上了工农兵大学,毕业后妈妈回去上海,爸爸却来到这儿。 她说:她是在上海外婆家长大的,来这城市就是为了看爸爸。 她说:她爸妈离婚了,她还是要走的。 (五) 那年元旦,学校要举办“新年晚会”,要求每班出节目,这是展示班级风貌的最佳时机,节目当然要精益求精,于是班主任亲自上阵,督导审查。 班里有点文艺细胞的也都各展所长、各尽所能,独唱 合唱、快板书、有个甚至从家里抬来了钢琴装模作样。 这时,一向胆小怕事的白骨精,怯怯地报出她会跳芭蕾舞剧《沂蒙山颂》,全班立刻鸦雀无声,那齐刷刷瞧向她的目光里,有吃惊的、有怀疑的、也有嫉妒的,直到她穿上那条绯红色裙子和舞鞋,盘起两条长辫子,立着脚尖舞蹈起来,班里终于发出了爆棚般肯定的掌声。 其实,那个新年晚会我早已记不得了,只记得在舞台中央,那绯红色裙子,一次次旋转,像一团火,那盘在头上的辨稍儿,随风跳跃,典雅而活泼…… 再开学时,我的前排变成了一个秃瓢。 她就这样消失了,走的悄无声息、走的干干净净。我喃喃的说:那老梧桐树还没有长出叶子呢,还没有呢…… 首发散文网:https://www.sanwen.net/subject/3922815/ |

Powered by Discuz! X3.4

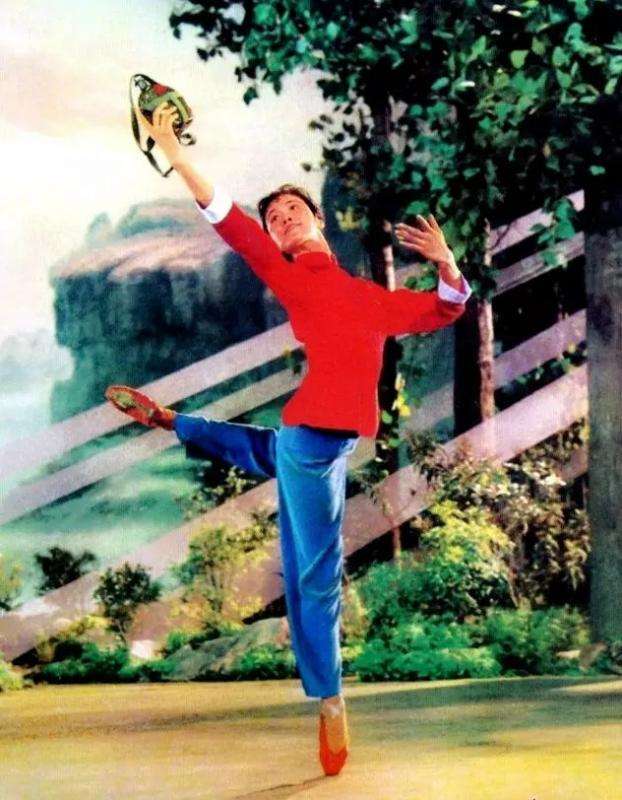

© 2001-2013 Comsenz Inc.